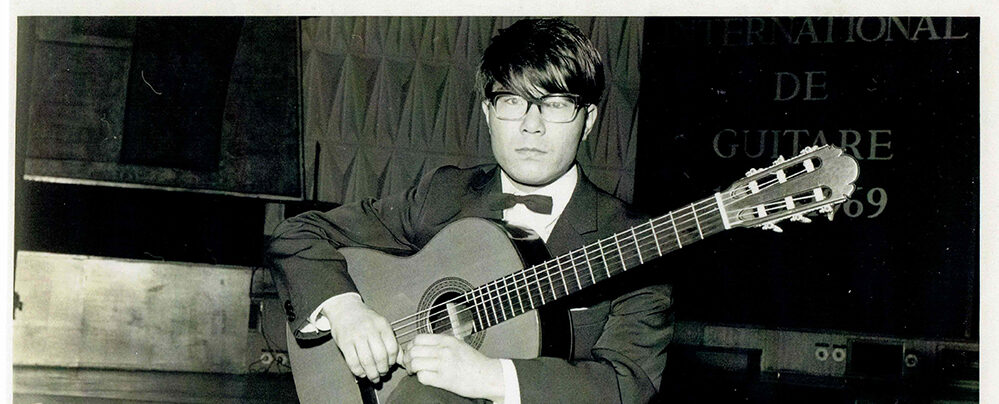

池袋時代の渡辺範彦師匠の思い出

牟田口 章人

1969年、パリ国際ギターコンクールで優勝した直後に知己を得た私がMaestro Norihikoの最初の弟子なのは間違いない。師匠という呼称を始めたのも私である。

ギター仲間には「師匠の一番弟子です。」と吹聴した。

Maestro Norihikoが間もなく結婚される悦子夫人と出会うまでは、弟子が朝夜関係なく出入りし、マンションは青年宿のようであった。

Maestro Norihikoの授業は、運指等技術を教えない。教えてくれるのは飽くまでも音楽であった。

Johan・Sevastian・BachのFugue/BWV 1001は

「最初のメロディがAuftakt(弱起)で始まるので、次の小節で5度下から始まるメロディラインもAuftaktで始まるように意識して弾いて見て!」

と、のたまう。

ビギナーに過ぎない私が、2声それぞれ歌い分ける事など出来る訳がない。

私の演奏を最初の4小節も聞くことに我慢できないのか、Maestro Norihikoが乗り出して来て模範演奏を始める。それは、3声がしっかりと分かれ、それぞれの声部がメロディラインを歌う。

「あー、これが音楽だ。」

と感じ入るが、そこに到達することは永遠に不可能であろう。

Maestro Norihikoご自身は、レッスンが終わると、そんな愚弟を無視し、直ちに自分の練習に明け暮れてた。

私はMaestro Norihikoの弾くHeitor Villa-LobosのPreludeが特に好きだった。

2番の上昇音階の16連符のパッセージなどは、そこだけ2時間も3時間も繰り返し弾く。

Maestro Norihikoの天才は、人よりも努力することで益々磨かれて行った。

コンサートが近づくと、同じ演目によるミニ演奏会が始まる。

「待ってました、師匠!」

正座で拝聴する同門生から声がかかる。

Villa-LobosのPrelude3番。窓の向こうの夕暮迫る西池袋の風景が、見たことのないコパカバーナ海岸となり、満潮の潮騒が迫る。

Silvius Leopold Weiss のFantasia C Minor, Sm. 83に演奏は移る。

日は暮れたが、聴くのに夢中で誰も明かりを点けようとしない。だが、音色が満ちると、暗いマンションの一室がシャンデリアの蝋燭に映えるバロック宮殿となった。

20世紀日本が生んだ最大のギタリスト・・・。

それが私のためだけに演奏をする。

至福の時間は半世紀経った今も忘れられない。